Schlagwort: Politik

Innovation bewusst bremsen

Wenn ich bei Vorträgen und Workshops Teilnehmer aus Unternehmen herausfordern möchte, werfe ich in den Raum, dass Geschwindigkeit vielleicht nicht alles ist. Die Blicke sagen mir dann, dass ich wohl gerade etwas nahezu Blasphemisches geäußert habe. Um bei der digitalen Transformation aufzuholen, geben viele Unternehmen die Prämisse „Wir müssen viel schneller werden“ aus. Das ist…

Hubertus Heil und die Maschinenstürmer

Hubertus Heil mit einer – für einen Sozialdemokraten erschreckend verkürzten – Sicht auf die Maschinenstürmer in der SZ, als er nach einer Robotersteuer gefragt wird: Ich warne vor Kurzschlüssen. Die Sozialdemokratie ist im 19. Jahrhundert entstanden, sozusagen bei Industrie 1.0. Da hatten auch Menschen Angst. Da gab es Maschinenstürmer, die mit Hacke und Spaten den…

Die Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft

Toomas Hendrik Ilves, früherer President von Estland, hat die aktuelle Ausgabe des sehr empfehlenswerten Exponential-View-Newsletters kuratiert. In seiner Einleitung schreibt er: While we revel in – or at least enjoy – the technological advances, from social media to ride services, we have yet to understand or come to terms with what all this entails for…

Die „Initiative“ in Schweden und Metamoderna

Masha Gessen hat sich in Schweden die Entstehung der neuen Partei „Die Initiative“ angesehen. Sie startet ohne Programm, aber mit zwei Listen. Eine Liste mit Werten: „courage, openness, compassion, optimism, co-creation, and actionability“ und eine Liste mit gesellschaftlichen Krisen: „the crisis of faith in democracy, the environmental crisis, and the crisis of mental health“. Alle…

Heute ist ein guter Tag, um …

einer Partei beizutreten zu einer Demo/Aktion gegen Rechts gehen migrantische, queere, POC-supportenden Initiativen, Projekte und Stimmen zu unterstützten mal wieder das Grundgesetz zu lesen sich als Förderer und Mentor für junge Menschen zu engagieren eine Wochenzeitung zu abonnieren, gedruckt oder digital und Correctiv-Mitglied zu werden einen YouTube-Kanal über Politik oder ein soziales Thema anzufangen sich…

Spannende Podcast-Interviews mit Politiker*innen

Zum Ende des Gesprächs, das Matze Hielscher mit Justizminister Heiko Maas für seinen Podcast Hotel Matze führt, erwähnt Maas beiläufig, dass dies gerade das längste Interview seiner Amtszeit war. Man hört geradezu wie Matze die Kinnlade runterklappt.

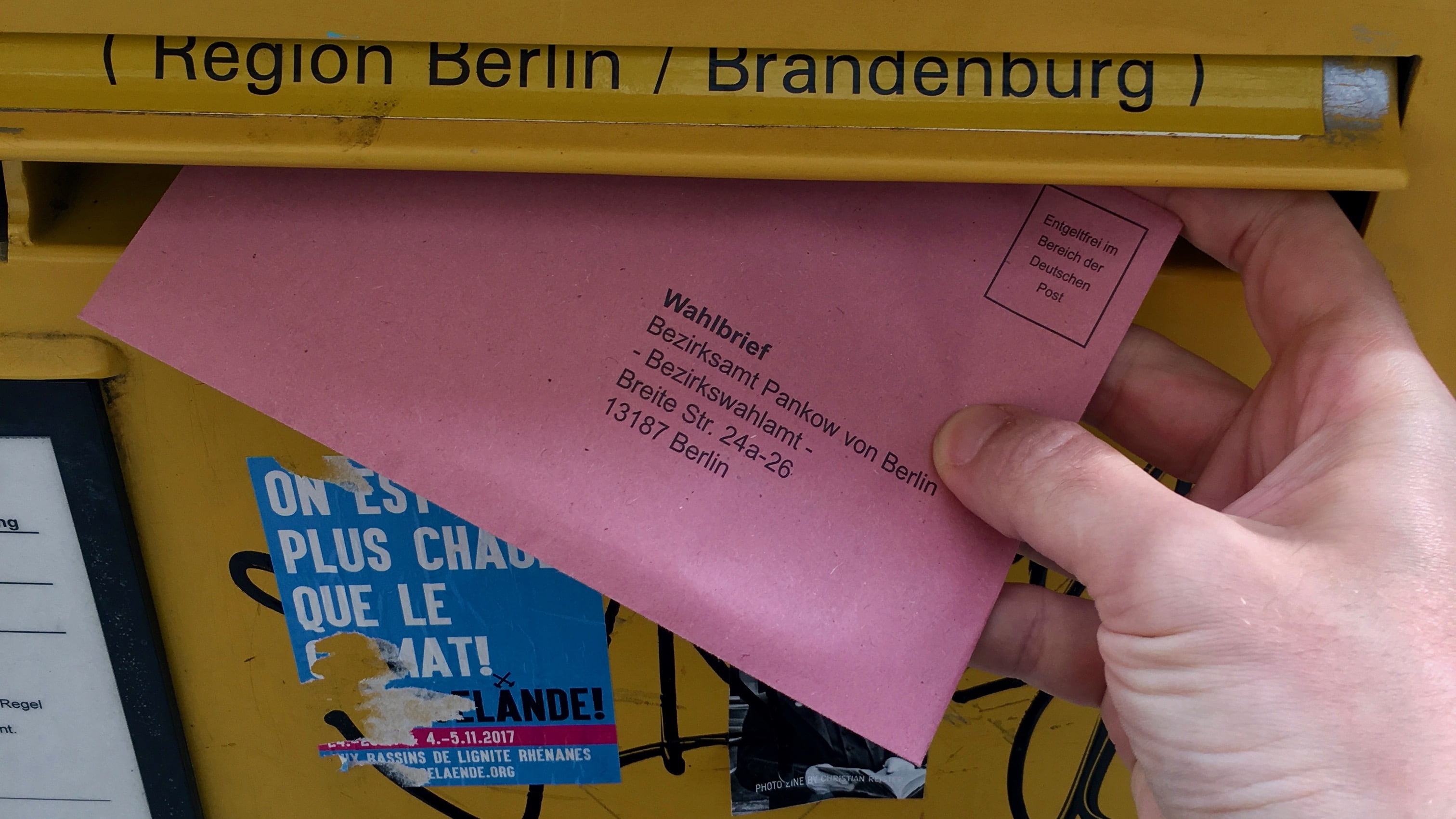

Hilfen zur Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl

Mein ganzes Umfeld scheint sich schwer zu tun mit der Wahlentscheidung für die Bundestagswahl. Laut den Umfragen sind sie damit nicht allein: um die 46 Prozent geben an, sich noch nicht endgültig entschieden zu haben. Mir geht’s diesmal anders. Vielleicht liegt das an meiner Arbeit mit Was Machen, durch die ich mich in den letzten…